[촬영 김연수]

(서울=연합뉴스) 김연수 인턴기자 = 부천 호텔 화재(8월22일)로부터 일주일 후인 지난달 29일 오후 3시께 서울 성동구 12층 높이의 아파트. 2006년 준공된 복도식 아파트다. 1층부터 꼭대기 층까지 직접 올라가 봤다. 최고 기온 34도인 날씨에 가쁜 숨을 내쉬며 계단을 걸어 올라가 10층에 도착한 순간, 굳게 닫힌 철문이 보였다. 옥상으로 이어지는 출입문이 10층부터 막혀 있는 것.

문에 붙어있는 관리사무소의 안내문에는 '관리 및 위생 문제로 인해 옥상을 폐쇄한다'고 적혀 있었다. 또한 '옥상에 출입하려면 관리사무소에서 열쇠를 받아오라'고도 안내하고 있었다. 화재 발생 시 옥상으로 대피할 통로를 막아놓은 셈이다. 소방청에서 발표한 아파트 입주자 화재 피난 행동 요령에 따르면 본인이 거주하고 있는 집에서 불이 날 경우 계단을 통해 지상층 혹은 옥상으로 대피하도록 안내하고 있는데 현실은 달랐다.

그렇다면 몸에 줄을 묶고 내려갈 수 있는 완강기는 설치돼있을까. 10층 복도에서 완강기를 찾아봤지만, 찾을 수 없었다. 다른 층에도 설치된 흔적조차 없었다. 건축법상 이 아파트에는 완강기 설치 의무가 없기 때문. 복도식 아파트는 완강기가 없어도 옆집과 사이에 있는 베란다의 얇은 벽을 부수고 대피하면 된다는 것이다. 만약 옆집에 뭔가 물건을 쌓아놓았다면 어떻게 될까. 아래층에서 불길이 올라올 경우 이 아파트 주민들은 어디로 피하라는 얘길까. 그럴 땐 대책이 없을 것 같다는 걱정이 들었다.

실제로 부천 호텔 화재 당시 8층에서 불이 난 뒤 투숙객들이 완강기를 사용하지 않고 에어매트 위로 뛰어내렸다가 인명피해가 커졌다. 전문가들에 따르면 5층 이상 건물에서는 에어매트가 아닌 완강기를 통해 탈출하는 게 안전하다.

[촬영 김연수]

그렇다면 다른 아파트는 어떨까. 같은 날 찾아간 서울 송파구 15층 높이의 아파트. 1978년 준공된 복도식 아파트다. 피난용 계단으로 1층부터 걸어 올라갔다. 층마다 자전거 등이 통행을 방해하고 있었다. '개인 짐을 두지 말라'고 경고한 안내문 옆에 자전거가 놓여있는 곳도 있었다. 이렇게 피난통로에 짐을 둘 경우 '소방시설 설치 및 관리에 관한 법률'에 따라 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 이런 짐들은 위급 상황 시 또 다른 위험 요소가 된다. 짐에 불이 붙어 불길을 키우거나 대피 통로를 막아버릴 수도 있기 때문이다.

계단 방화문도 활짝 열려 있었다. 방화문을 열어두면 화재 시 계단을 타고 불길과 연기가 빠르게 퍼질 수 있어서 항상 닫아둬야 한다.

[촬영 김연수]

10층 복도로 나가보니 길이 100m가 훌쩍 넘는 긴 복도 한 가운데 옥내 소화전이 있었다. 하지만 소화전은 소방호스가 꼬인 상태로 방치돼 있었다. 소화전 사용 방법을 안내하는 설명 글은 시간이 지나 희미해져 알아보기 힘들었다. 옥내 소화전은 초기 화재 진압에 사용되는 가장 대표적인 소화설비다. 화재 발생 시 호스가 꼬여 있는 경우 빠른 사용이 어려워 초기 대응이 늦어질 수 있다.

[소방청 제공]

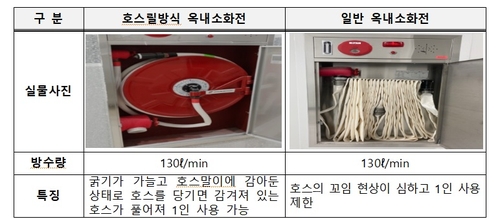

소방청은 올해 1월부터 '공동주택의 화재안전성능기준'을 시행해 아파트 등 공동주택의 옥내 소화전을 꼬임이 적고 혼자서도 사용이 가능한 '호스릴 방식'으로 설치해야 한다고 규정했다. 하지만 송파구 아파트는 기준 시행 이전에 지어져 소화전을 교체하지 않아도 된다. 스프링클러 설치 의무도 없어 소화전이 작동하지 않으면 큰 피해로 이어질 수 있다. 이 아파트도 복도식 아파트여서 완강기가 없었다.

[촬영 김연수]

역시 지난달 29일 서울시 성동구의 또 다른 아파트(24층). 1996년에 준공된 복도식 구조다. 이곳도 복도에 개인 물건을 두고 생활하는 집이 많았다. 층마다 두 집에 한 집꼴로 분리수거함, 우산꽂이 등 각종 개인 물건을 복도에 내놓고 사용하고 있었다. 복도에 창틀과 가림막을 설치한 집도 있었다. 바깥에 노출된 복도를 통해 비나 눈, 바람 등의 영향을 직접 받아 생활에 불편이 있다는 이유에서다. 문을 설치해 복도를 창고로 만든 집도 있었다. 여기도 완강기가 없기는 마찬가지였다.

지난달 29일과 지난 2일 두차례에 걸쳐 8개 단지 아파트를 방문했는데, 완강기가 있는 곳은 한 곳도 없었다. 복도의 한쪽 면이 바깥으로 보이는 아파트는 '복도식 공동주택'으로 분류돼 완강기를 설치하지 않아도 되기 때문이다. 또한 올해 1월부터 시행된 '공동주택의 화재안전성능기준' 중 '호스릴식 소화전' 설치 규정에도 해당하지 않는다. 한 곳을 제외한 7개 아파트 단지는 스프링클러도 설치돼있지 않았다. 2005년 이전까지는 16층 이상 공동주택은 16층 이상에만 스프링클러를 설치하면 됐기 때문이다.

새로 만들어지거나 개정된 법률이 오래된 건물에는 적용되지 않으면서 오래된 공동주택들은 안전 사각지대에 놓여 있는 셈.

서울시도 지은 지 오래된 아파트에 이런 문제가 있다는 걸 알고는 있다. 특히 지난해 12월 29명의 사상자를 낸 서울 도봉구 방학동 아파트 화재 사고가 이런 노후 아파트의 문제점을 극명히 보여준 사고였다. 서울시는 방학동 아파트 화재 이후 "안전 시선 개량 및 확충을 적극 지원하겠다"고 했지만, 개량 공사에 돈이 많이 드는 만큼 장기수선충당금 관련 기준을 개정할 필요가 있다고 정부에 건의했을 뿐 현실적인 대책은 없다. "아파트 관리자 등을 대상으로 화재 대피 안전 교육과 홍보를 추진하겠다"고도 했지만 지난달 29일과 지난 2일 방문 당시 물어보니 아파트 관리원들은 한결같이 "모르겠다"고 했다.

결론적으로 오래된 아파트에서 불이 나면 대책이 없고, 부천 호텔 화재가 언제 서울 아파트에서 일어날지 모른다는 소리다.

류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 "소방·건축법도 예외 사항이 많다"며 "사고가 날 때마다 서둘러서 규정을 바꾸는 것이 아니라 사전에 논의해야 한다"고 말했다.

ysoo@yna.co.kr

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/08 06:00 송고

2 months ago

1

2 months ago

1

![[단독]안창호, 토지거래 허가구역 지정 직전 장남과 아파트 거래…'편법증여' 의혹](https://image.newsis.com/2024/07/29/NISI20240729_0020437195_web.jpg)

![[현장] "압구정서 '에이피알 유니버스' 한눈에" 메디큐브·널디 '스페이스 도산'에 총집결](https://image.newsis.com/2024/09/02/NISI20240902_0001643624_web.gif)

![[단독]"학교·교사가 인권침해" 진정, 얼마나 인정될까…10건 중 1건 수준](https://image.newsis.com/2023/08/17/NISI20230817_0019998464_web.jpg)

English (US) ·

English (US) ·