(수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 4일 군의관 3명이 배치되는 경기도 수원시 아주대병원에 응급실 한시적 축소 운영 안내문이 붙어 있다.

아주대병원 응급실은 오는 5일부터 매주 목요일 오전 7시부터 다음날인 금요일 오전 7시까지 24시간 16세 이상 성인 환자의 경우 심폐소생술(CPR)을 필요로 하는 등의 초중증 환자만 받는다. 2024.9.4 xanadu@yna.co.kr

[2024.09.04 송고]

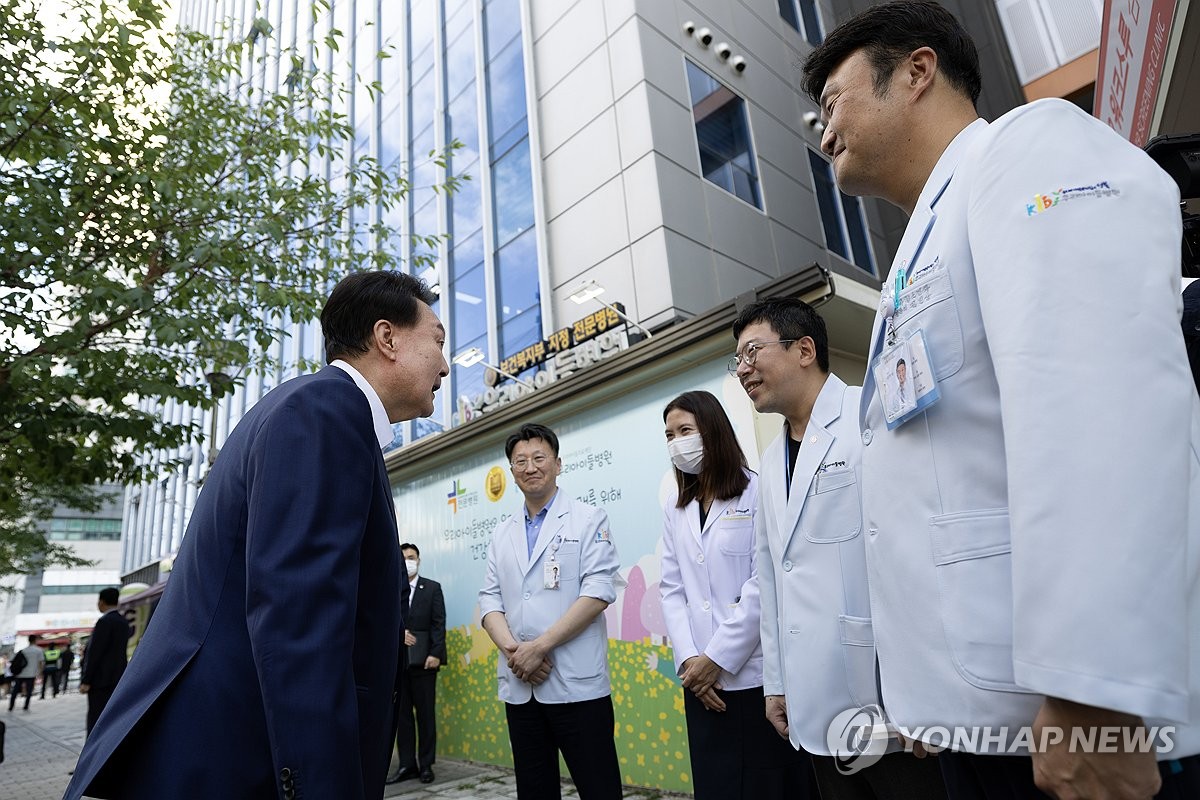

(서울=연합뉴스) 추석 연휴를 앞두고 전국 병원 곳곳이 응급실 운영에 차질을 빚고 있다. 건국대 충주병원과 세종충남대병원, 강원대 병원, 순천향천안병원 등 지방에서 야간이나 휴일에 응급실 문을 닫거나 축소 운영하는 곳이 늘어나더니 급기야 이대목동병원과 여의도성모병원과 국립중앙의료원 등 서울의 대형병원까지 제한된 응급실을 운영하거나 검토하고 있다. 지난 2월 전공의 집단사직으로 시작된 의료현장의 파행 운영이 최전선인 응급실의 부분적 진료 중단으로까지 번진 모양새다. 정부가 4일부터 군의관·공중보건의 250명을 순차적으로 투입하는 대책을 내놨지만 불안감을 떨쳐내기 어려운 실정이다.

정부는 관리 가능한 수준이라고 하지만 현장에서 들려오는 소식으로는 풍전등화나 다름없어 보인다. 남은 의사들이 당직 횟수까지 늘려가며 버텨오다가 결국 지난달부터 사직·휴직하기 시작했고, 이는 곧바로 응급실의 위기로 현실화하고 있다. 지난달까지 5명의 전문의가 돌아가며 2교대 근무를 하던 강원대병원 응급실이 최근 2명이 휴직하자 2일부터 성인 야간 진료를 중단한 것이 단적인 예다. 중증응급환자의 최종 치료를 맡은 권역응급의료센터도 한계에 봉착했다. 경기 권역센터인 아주대병원은 지난달 전문의 3명이 사직하자 매주 목요일 16세 이상 환자의 경우 심폐소생술을 필요로 하는 초중증환자만 받기로 했다. 서울 동남권을 맡는 한양대병원 중앙응급의료센터는 아예 '응급실 인력 부족으로 중증외상환자 수용 불가'라는 공지가 나붙었다.

응급실이 환자 이송을 거부하는 뺑뺑이 사례가 느는 것은 예상된 악순환이다. 소방청 자료에 따르면 올해 상반기 두 차례 재이송된 사례(78건)가 지난해 1년간(84건)의 기록을 거의 따라잡았다. 응급실 자체 의료진도 부족하지만 응급처치 후 진료를 담당할 배후의 필수과목 의료진이 마땅치 않은 것이 큰 문제다. 지난달 열경련에 수도권 응급실 11곳을 돌아가 의식불명에 빠진 2세 여아도 "소아과 의사가 없다"는 이유로 진료가 거부됐다고 한다. 지금까지 남은 의료진의 헌신으로 간신히 버텨온 응급의료시스템은 임계점에 다다랐다.

우려되는 점은 정부의 상황인식과 현장의 체감도에 괴리가 크다는 점이다. 전체 409개 응급실 가운데 405곳은 24시간 운영 중이고 응급실을 부분 중단했거나 중단할 예정인 곳이 5곳, 병상을 축소한 곳이 27곳에 불과하다는 게 정부의 설명이다. 하지만 통계적으로 단축 운영이나 병상을 축소하는 곳이 많지 않더라도 "지금 아프면 큰 일"이라는 불안과 공포를 많은 국민은 느끼고 있다. 숫자 속에 가려진 의료수혜의 질적 하락 등에 따른 실질적·잠재적 피해도 큰 문제다. 무엇보다 1년 365일 24시간 불을 밝히는 응급실은 생명을 지키는 진료의 최전방이자 심리적 안전판이다. 정부가 일부 응급실에 군의관·공보의를 투입하는 건 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 임시변통일 뿐이고 근본 해법이 될 수 없다. 추석 연휴를 앞두고 국민 불안이 더욱 커지기 전에 응급의료시스템에 차질이 없도록 만전을 기해야 한다.

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/09/04 15:49 송고

2 months ago

2

2 months ago

2

![[단독]안창호, 토지거래 허가구역 지정 직전 장남과 아파트 거래…'편법증여' 의혹](https://image.newsis.com/2024/07/29/NISI20240729_0020437195_web.jpg)

![[현장] "압구정서 '에이피알 유니버스' 한눈에" 메디큐브·널디 '스페이스 도산'에 총집결](https://image.newsis.com/2024/09/02/NISI20240902_0001643624_web.gif)

![[단독]"학교·교사가 인권침해" 진정, 얼마나 인정될까…10건 중 1건 수준](https://image.newsis.com/2023/08/17/NISI20230817_0019998464_web.jpg)

English (US) ·

English (US) ·